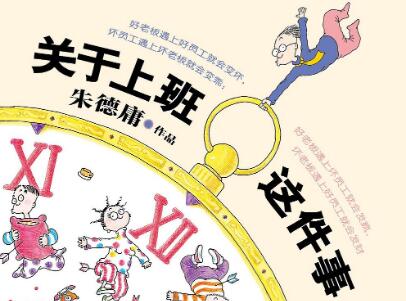

“好老板遇上好员工就会变坏,坏员工遇上坏老板就会变乖”“好老板遇上坏员工就会发疯,坏老板遇上好员工就会发财”……这本号称“上班族防笨宝典”“大老板压榨秘籍”的《关于上班这件事》,带你走进打工人的日常,见证老板与员工之间的斗智斗勇,体悟世间凡人的打工人生。

朱德庸漫画风行海峡两岸数十年,创作的《双响炮》《涩女郎》系列深受青年男女喜爱。除此之外,他还聚焦上班一族点滴日常创作了一部《关于上班这件事》,曾由现代出版社出版于2008年出版。这次由人民文学出版社全新设计后再版,自然得益于其旺盛的生命力。因为,虽然都是上班,但历经了社会经济的发展,人们对工作的体会愈加深刻了。

古时候不管是读书人给官员当幕僚,还是农家子弟为商铺老板当伙计,都算是“上班”。只不过那时的上班,讲的是各行各业口口相传的祖师爷立下的规矩;如今的上班,讲的是打卡考勤等制度化的措施规定;以前的上班,有一股浓浓的人间烟火气;现在的上班,更多的是一种对利益的诉求。

在计划经济年代,上班更多是体制内的一种“特权”,是铁饭碗,吃的是“皇粮”,基本上只要有工作就旱涝保收、衣食无忧,上班带来的好处不一而足。但随着市场经济的飞速发展,国有、私人企业的大范围兴起,创造了除了政府部门之外大量的就业岗位,一批批打工人加入了上班的行列,上班一族应运而生。本书所描述的对象,集中在各类公司企业,政府机关上班的不要对号入座,阅读一下也权当休闲娱乐。

上班的人通过工作赚取了生活费,也付出了劳动力。老板将职工的劳动力转化为价值,为公司创造了利润。本来是你情我愿、各有所需的事,但却因为对付出与收获的不同理解,围绕老板与员工产生了种种矛盾。员工认为自己付出的多,领取的薪水少;老板认为自己开支的薪水多,员工创造的价值少。这种资本最大化的利益追逐模式,让老板与员工之间经常处于猫捉老鼠的游戏之中,这就是《关于上班这件事》所展现的。

风趣幽默而又不失独到的见解,是本书最为抢眼的特色。而这种对上班现象细致入微的观察、精辟辛辣的点评,得益于作者对上班现象长期不断的调查与思考。不喜欢被束缚、向往自由的朱德庸在二十九岁那年辞职了,只因为他想做自己想做的事,而不是别人认为他必须去做的事。虽然辞了职,但他对上班这种现象依然放不下,作为除男人、女人之外“第三大族群”的上班族,有它存在的理由,而作为曾经的一员,朱德庸更是有着对上班的种种深刻洞察,而不仅仅是一种主观臆断。

比如老板说“百分之八十的工作都是由百分之二十的人在做”,而员工认为“百分之八十的员工都只能领到百分之二十的薪水”。这其实是“二八定律”在公司企业的具体运用,实际上正是如此。而且不仅在私人企业的薪水发放,延伸到整个社会财富的分配,基本上也是百分之二十的人掌握了社会百之八十的财富。所以,朱德庸的漫画不仅仅是生活的简单投射,更在于深刻揭示了社会现实。

作者创作这本书不是让你不上班,或者是不好好上班,而是教你学会以更好的心态适应上班。公司追求利润天经地义,希望发挥员工最大价值实现利润最大化也无可厚非;员工希望上最少的班、发最多的钱,甚至在上班时间浑水摸鱼磨洋工,这也是惰性在人身上的自然表现。网上曾流行的一个观点:公司老板不要和员工谈理想,说得很有道理,本来双方就是一种互利共赢的关系,没有必要附加太多华而不实的光环。

不要说小公司,就是些业界大佬也很关注员工的现实需求,顺丰王卫说“人性需要什么,你就给员工什么!”华为任正非说“钱给多了,不是人才也会变成人才!”马云则说“一定要涨工资”。当然,这些工资标准要与员工能为公司提供的价值相匹配,或者能让公司认为员工有潜力匹配这个工资标准,因为公司不是慈善机构,没有哪一个公司会养闲人,也没有哪一个公司会用没有用的人。

信息网络的跨越发展,让不少人脱离了模式化的上班环境,做起了像作者一样的自由职业者。这其实也是一种上班,不过是做自己喜欢做的工作,找到了“上班的意义与荒谬之间选择的平衡点”。对大多数人而言,这种平衡很难实现,作文www.yuananren.com我们大多数人面临的都是“抱起砖头就没法抱孩子,放下砖头就没法养孩子”的两难困境,不得不接受“老板用钱换取你的人生,你用人生换取老板金钱”的打工模式。

其实,不管是在四季如春的写字楼,还是在风吹日晒的大工地,职场无处不在。对于大多数人来讲,虽然付出了时间,但是收获了金钱,而且这笔金钱又能用到合适的地方,帮助自己和家人实现一个个小小的梦想,也算是干得其所了。至于在办公室是“奋斗”还是“摸鱼”,不是《关于上班这件事》反映的主题所在,本书不过是调剂工作氛围的一个幽默,“读完换个心情去上班!”